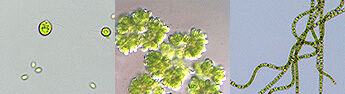

Microalgae 藻類

暮らしを変える藻のちから

Why Microalgae なぜ藻類なのか

サステイナブルな事業活動が

当たり前となる時代に

現在、120を超える国と地域が2050年までのカーボンニュートラル実現を宣言している中、SDGs達成に向けた取り組みをはじめ、企業に求められる環境経営の在り方が急激に変化しています。

これまでの、既存の事業活動をフォローする為の環境対策から、事業活動そのものが環境維持への投資となるように変えていかなければならない時代がやってきたのです。

これからの事業活動に

欠かせない

「光合成」

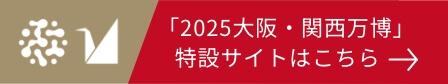

全ての人類が豊かに生きられる持続可能な社会を築く為には、有限な化石資源への依存から脱却し、社会そのものをサステイナブルな構造に変化させなくてはいけません。

その手段として最も有力なのは、唯一のエネルギー源(※)として地球上によどみなく降り注ぐ太陽エネルギーの活用です。

※石油や天然ガスなどの化石燃料は、遥か昔、光合成によって生み出された有機物が何百万年もかけて姿を変えたもの。

人類のエネルギー収支

(単位:ゼータジュール*/年)*10の21乗ジュール

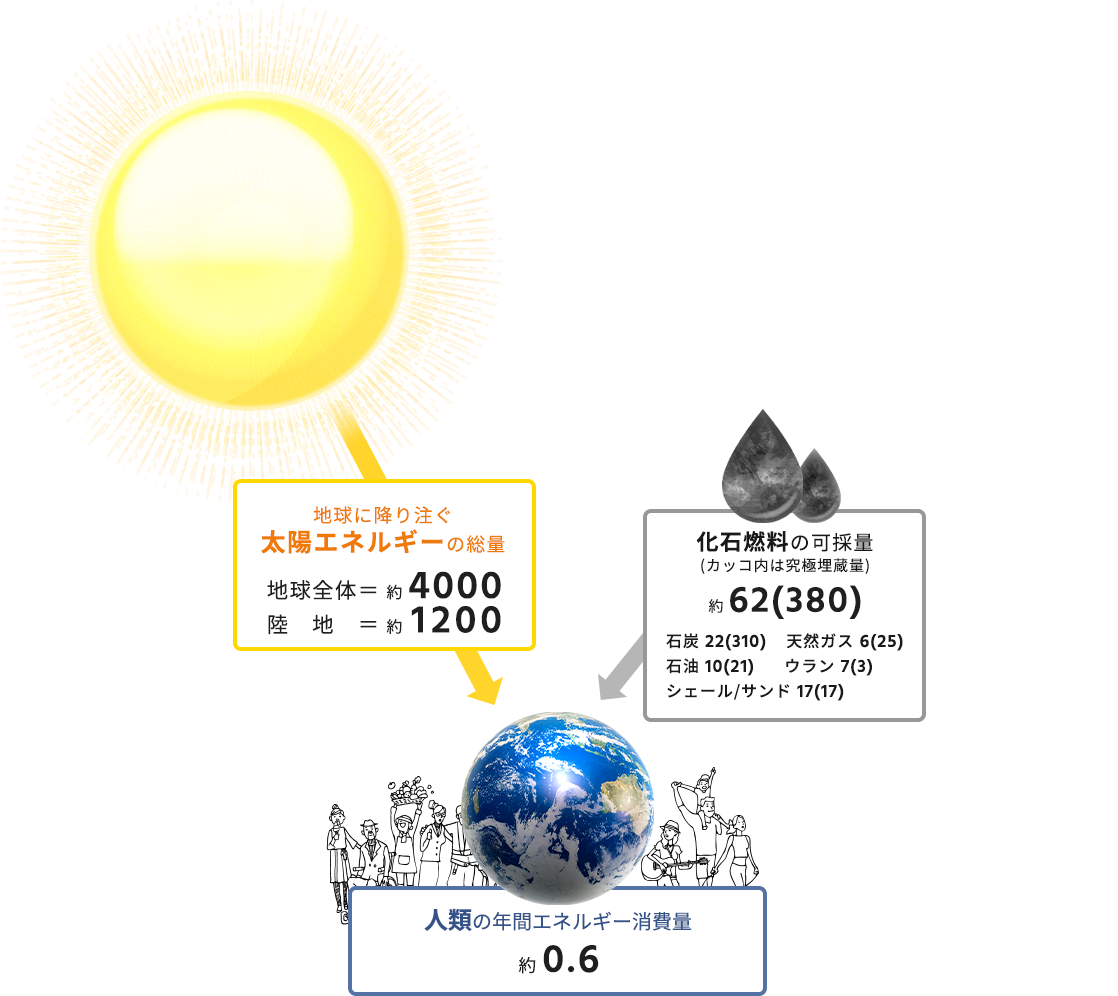

では、私たちはこの太陽エネルギーをどう活用していくべきなのでしょうか?

その方法として近年、太陽光発電や風力発電、地熱発電などの取り組みに注目が集まっています。しかし、そこからできるのは「電気」のみであり、化石資源のようにプラスチックなどの多様な「物質」をつくることはできません。

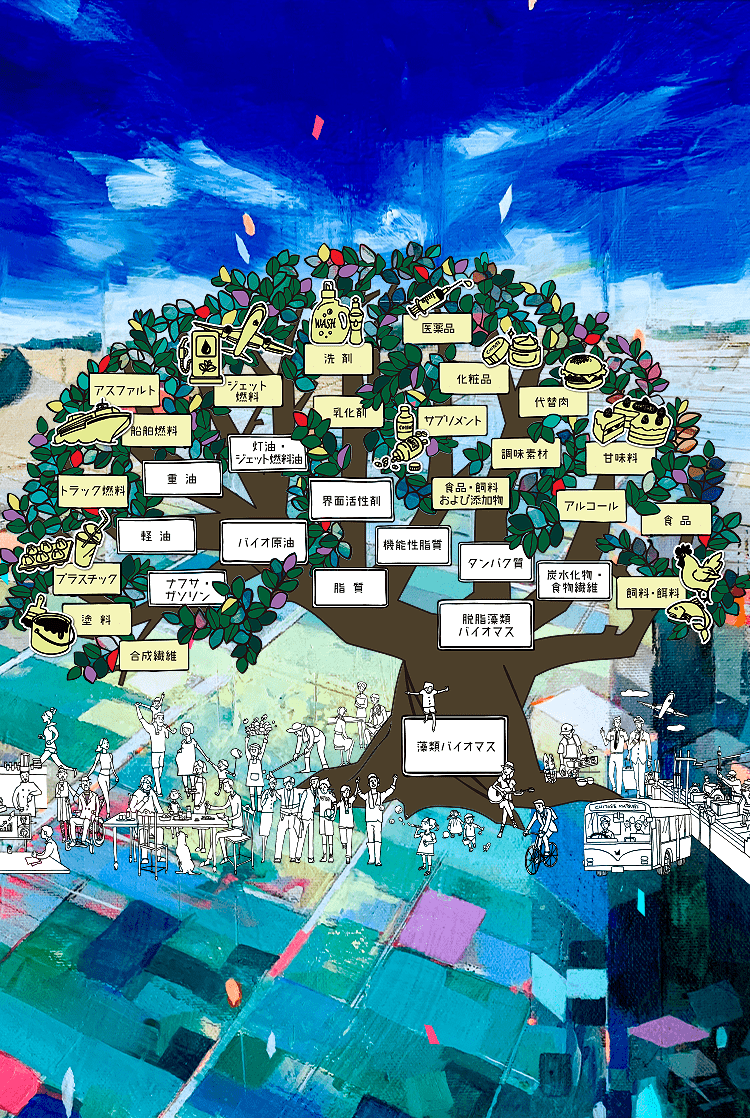

これに対して、太陽エネルギーを効率的に蓄えて多様な有機物を生み出し、そこから燃料やプラスチック、食品、化粧品、医薬品などの「物質」を作ることが可能な方法が「光合成」であり、特に藻類による光合成が鍵となるのです。

物質をつくれるのは光合成だけ

藻類が光合成活用の鍵である

3つの理由

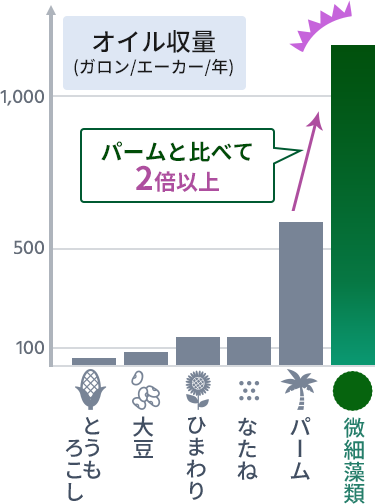

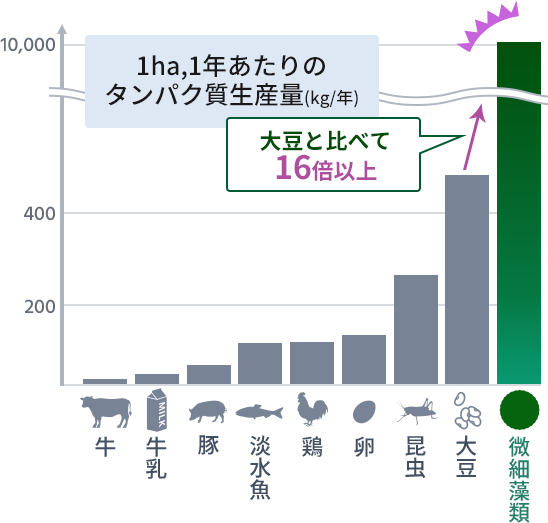

- 01光合成による

物質生産効率が最も高い - 陸上植物と比較して、藻類は圧倒的なバイオマス(※)生産効率を誇ります。

- オイル収量:陸上植物で最もオイル生産効率が高いパーム油と比べて2倍以上

- たんぱく質収量:現行農業において最大のタンパク質生産性を誇る大豆と比べて16倍以上

※バイオマスとは:動植物由来の有機性の資源(石油などの化石燃料を除く)

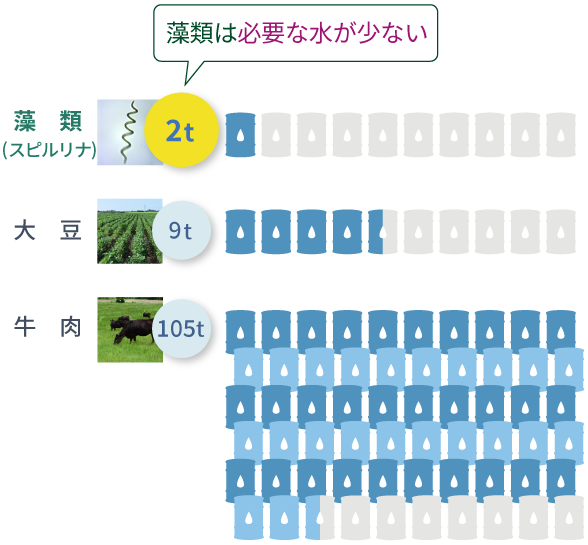

- 02少量の水で生産できる

-

藻類の培養には大量の水が必要だと思われることが多いですが、実は農業や畜産よりずっと少ない量で培養することができます。これは、農業では畑へ散布された水のほとんどが地下へ浸透したり蒸発してしまうのに対して、藻類培養では水面からの蒸発のみでロスが最小限となるためです。

有限な淡水資源の利用が社会課題となっている中で、少量の淡水で育つ藻類は、これからの時代を担う環境持続的な事業に活用することができます。

たんぱく質1kgの生産に必要な水分量

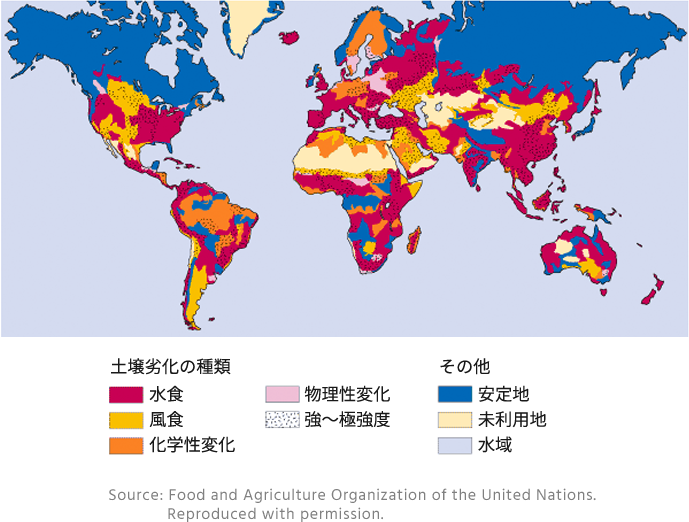

- 03生産に必要な土地を選ばない

- 藻類は水と光があれば基本的にどこでも培養できることから、砂漠や荒地のような、農業利用が難しい土地や耕作放棄地を有効活用して培養することが可能です。実際に、砂漠地帯や溶岩台地、塩田跡地でも藻類の大規模商業生産が行われています。食糧の安定供給が課題となるこれからの時代に、食糧生産と競合しないという点は非常に重要なメリットと言えます。

農業の土地利用の現状

- 急速に土壌の劣化が世界で進んでいる

- 地球の陸地面積に対する耕地の割合は11%

藻類生産による土地利用

- 水と光さえあれば

基本的にどこでも培養可能

NEDO戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業(2012-2016、IHIらと)にて実施

設備保有者:Sarawak Biodiversity Centre

Our Future 藻とつくる未来

太陽の力を元に、光合成によってCO2を吸収しながら育つことから、

サステナブルな社会づくりに貢献する藻。

実は、車や飛行機、船を動かすための燃料

ストローやスプーン、フォークだけでなく、

スマートフォンや衣服、建物にも使われるプラスチック

三大栄養素の1つ、タンパク質

魚や鶏、豚や牛の飼料

更には、サプリメントや化粧品、医薬品に至るまで、私たちの生活を支える様々なモノを藻からつくり出すことができます。

このように、有限な化石資源に頼ることなく様々なモノを生み出せる藻は、環境問題が溢れかえる地球を救い、これからのサステイナブルな社会づくりを支える重要な役割を担います。

藻がこの社会に浸透した先には、環境対策にとらわれることなく、千年先までもっと自由に、もっと豊かに生きられる世界が待っています。

わたしたちは "MATSURI" を通じて、そんな未来を藻と共につくってゆきます。

Road map 藻類生産のロードマップ

MATSURIでは世界初の藻類産業構築に向けて藻類バイオマスの生産規模拡大と用途開発を同時に推進しています。

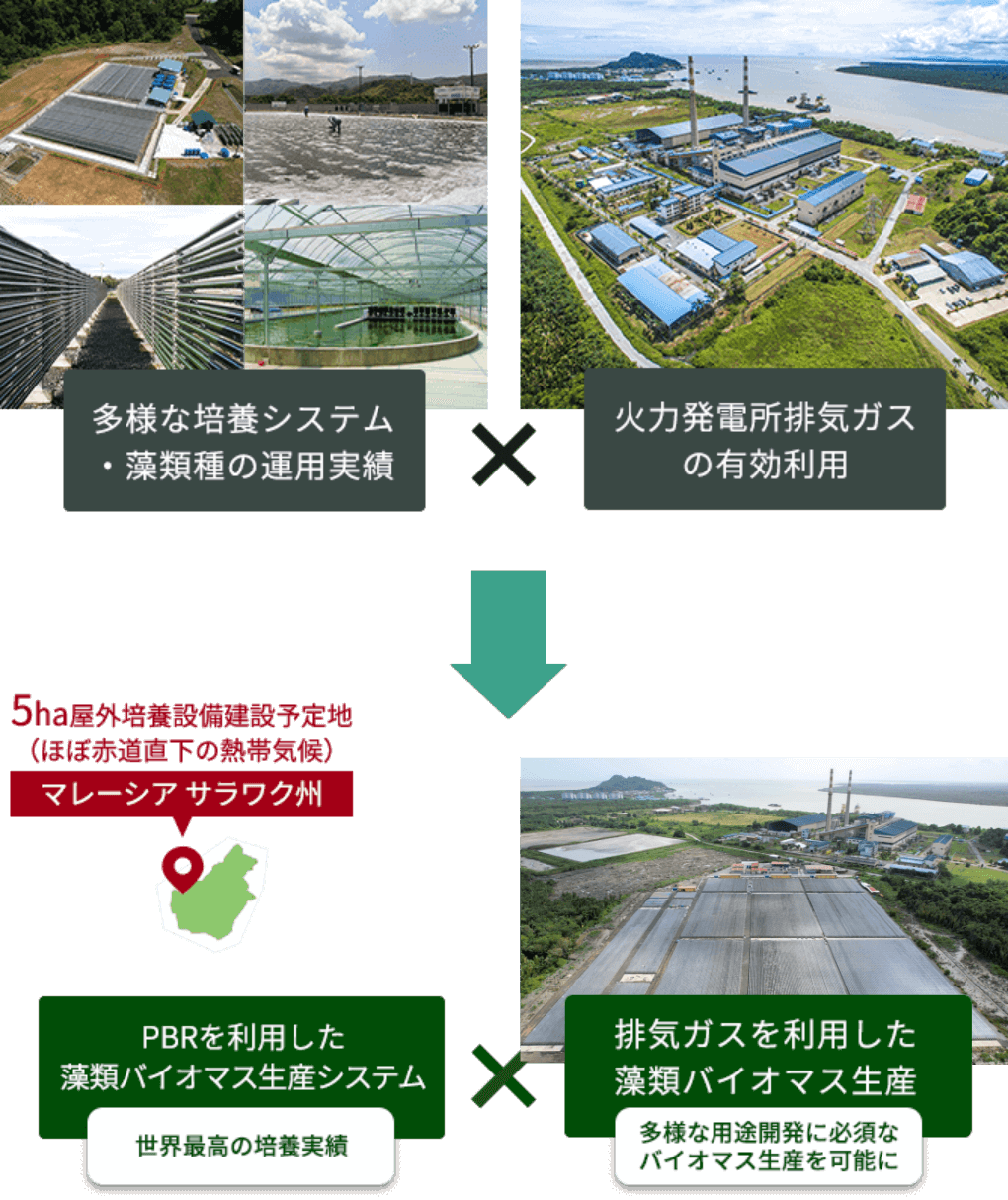

2018年11月に0.1 ha規模の生産施設を竣工し、2023年4月に5 ha規模の CHITOSE Carbon Capture Central(C4)の稼働をマレーシアにて開始しました。現在、100 haの新施設の構築を進めており、2030年には2,000 ha、2050年には1,000万 ha規模への拡大を計画中です。

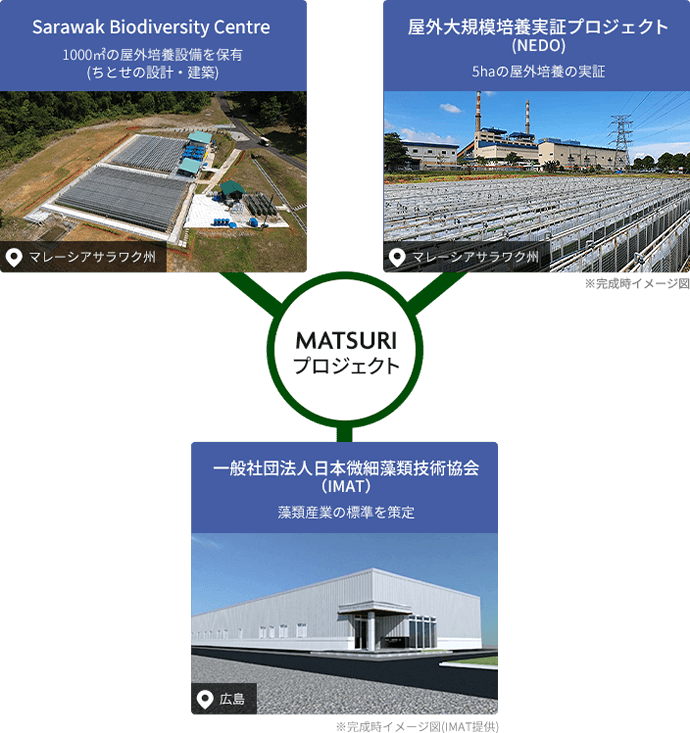

Collaborating Institutions 連携する機関

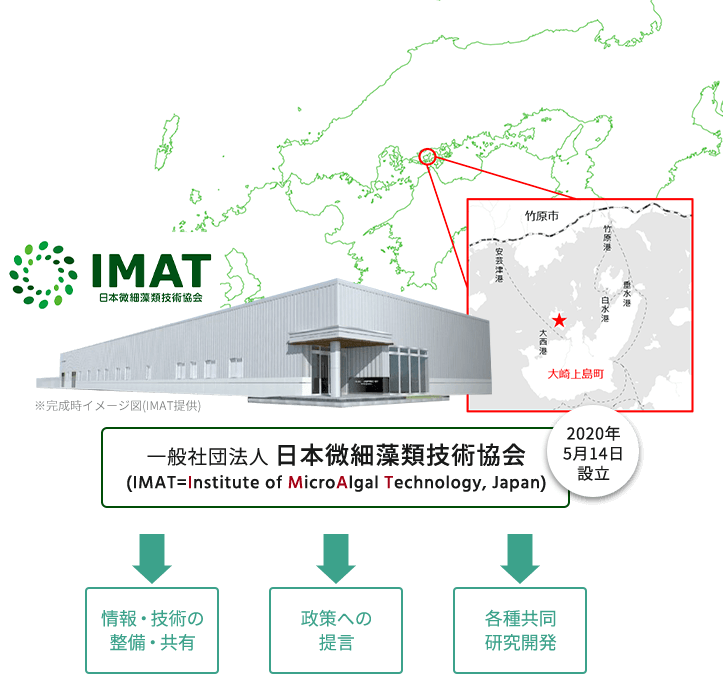

規格・標準化に関しては一般社団法人日本微細藻類技術協会(IMAT)と協力、屋外・大規模培養に関してはSarawak Biodiversity Centreや屋外大規模培養実証プロジェクト(NEDO)と連携しながらMATSURIを推進していきます。

屋外大規模培養実証プロジェクト(NEDO)

ちとせ研究所がNEDOからの委託により実施する、バイオジェット燃料生産を念頭に置いたプロジェクト。赤道直下の温暖な気候域において、PBR技術および発電所排気ガスを有効利用した大規模な微細藻類バイオマス生産実証を通じて得られたバイオマスサンプルを、「将来的なバイオジェット燃料生産の経済性改善等に貢献する」共同研究等において有効利用する等、MATSURIプロジェクトとも連携していく予定。

一般社団法人日本微細藻類技術協会(IMAT)

微細藻類の研究・開発をより体系化・効率化する上で必要となる各種標準手法・条件の整備、また、標準手法を用いた各種試験より得られるバイオマス生産性、経済性、環境性に関する標準データの取得を可能とするテストベッドの整備が実施される。一部有用情報の共有、標準化に必須となる前提・境界条件に関する協議、産業界・行政への提言等を、MATSURIを含む様々な藻類関連プロジェクトと連携を図って推進していく予定。

モデル藻類種の選定=E培養系確立

モデル藻類種の選定=E培養系確立

-

3種の基本培養システム

3種の基本培養システム

培養・測定条件の標準化 -

気候条件の標準化

気候条件の標準化

-

各種下流工程設備の導入

各種下流工程設備の導入

手法の標準化